滿文基本無人識 專家呼吁保護滿文化

所屬欄目:新聞中心 發布日期:2010-11-29 09:57 熱度:

農歷10月13日是滿族重要節日頒金節。日前,部分滿族同胞在京通過聯誼活動進行這一“族慶”。但值得注意的是,作為中華民族文化的一部分,滿文已經走向衰微。政協委員趙志強表示,滿語是研究滿族歷史文化的一個重要工具。目前大量的滿文文獻需要翻譯,滿語人才的缺乏,應該引起必要的重視。

11月18日,農歷10月13日,滿族同胞迎來紀念滿族命名375周年的頒金節。“頒金”在滿語中有誕生之意。1635年農歷10月13日,清太宗皇太極發布諭旨,正式改族名“女真”為“滿洲”。在這一天,很多滿族同胞會身著民族服飾進行聚會。

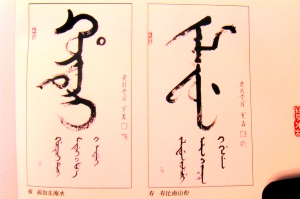

滿文是一種拼音文字。滿族歷史源遠流長,而滿文出現卻比較遲。直到1599年努爾哈赤下令以蒙文改制滿文,才出現了所謂“老滿文”。1632年,皇太極令滿族文字學家改進老滿文,在字母右邊增加圈點,以區別原來不能區分的音節字母,又吸收漢語語言成分,創制了拼寫借詞用的音節。又出現了新滿文。乾隆皇帝為了鞏固和加強封建統治,諭令儒臣擬出滿文篆字。此后不少珍貴文獻資料均由滿篆抄寫。

據悉,清代宮廷有很多絕密文件都是滿文撰寫,因此研究滿文對研究清史的意義可見一斑。原滿文書院院長金寶森先生介紹,中國第一歷史檔案館共存明清檔案900多萬件,其中明代檔案僅3600余件,其余均是滿文或滿漢合璧的清朝檔案。故宮博物院圖書館滿文書庫也有藏書16000多冊。此外全國各地很多圖書館也都藏有滿文書籍。滿文檔案是座蘊藏豐富的寶庫,但滿文人才已寥若晨星。

如今,滿族人口如今已逾千萬,是我國第二大少數民族。但仍在使用滿語的僅是東北農村個別村莊的少數老人,且這些老人多數會說而不會寫。在北京,已找不到教授滿語的學校,會滿語的市民寥寥無幾,用滿文記載的清史資料,也正逐漸沉入歷史的長河。

據北京社會科學院滿學研究所所長、市政協委員趙志強介紹,從滿文出現到衰微,只有幾百年。與其說滿文和滿族文化走向衰微,不如說它是在與漢語和漢文化融合后,以另一種形式出現。在北京故宮,許多刻在大殿匾額上的滿文抬頭可見;常見的點心薩其馬也是滿族食品。“炒”據稱就是音譯,在滿語中有煮、熬之意。還有現在依然高貴的宮廷服飾和宮廷膳食,都是受了滿族文化的影響。

但無論如何,原始的滿文已經遠離大眾生活。最初的滿族文化大都也停留在了遙遠的歷史中。如今,我們身邊還有很多滿族文化遺留的產物。搶救滿文,就是為了留住一把打開歷史的鑰匙。如果在未來某一天,滿文真的變成無人能懂的天書,那就不僅是滿族文化的損失,而是整個中華文化的損失了。

文章標題:滿文基本無人識 專家呼吁保護滿文化

轉載請注明來自:http://www.anghan.cn/news/10/5533.html

相關問題解答

期刊論文發表常見問題排行